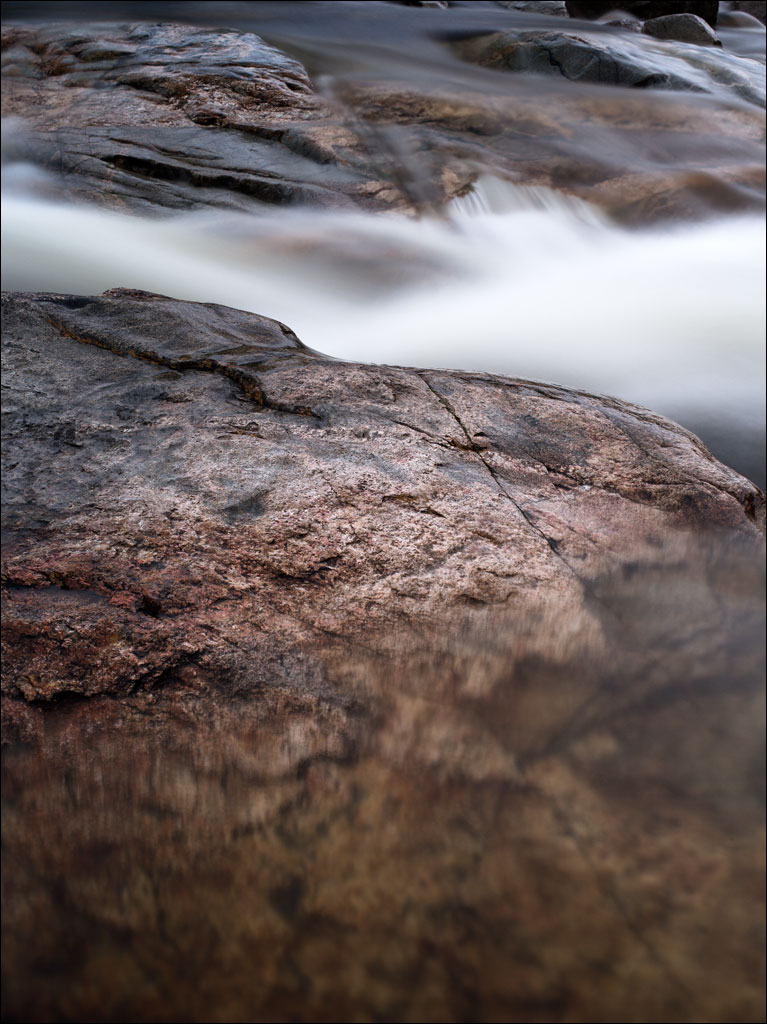

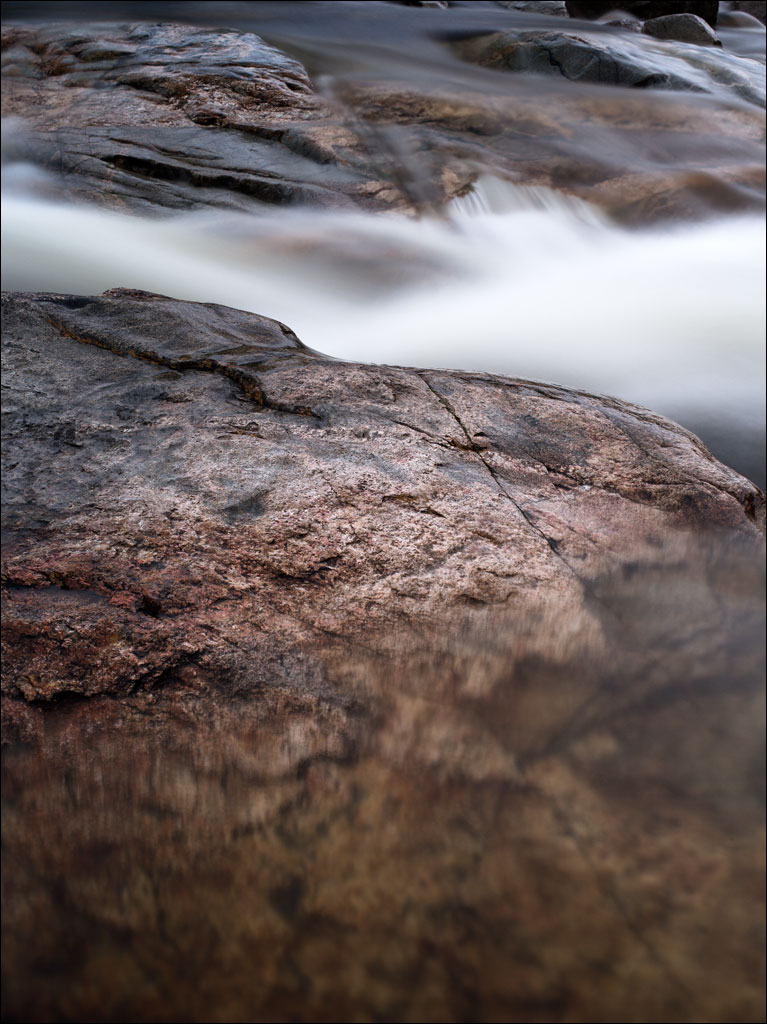

Senior College at Belfast で行われている第12回芸術祭に、下の写真を出品中です。プロ、アマアーティストによる2-D,3-Dの作品が構内に展示されています。

Senior College at Belfast で行われている第12回芸術祭に、下の写真を出品中です。プロ、アマアーティストによる2-D,3-Dの作品が構内に展示されています。

写真を楽しんでいただけましたら、ぜひ![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。

Senior College at Belfast で行われている第12回芸術祭に、下の写真を出品中です。プロ、アマアーティストによる2-D,3-Dの作品が構内に展示されています。

Senior College at Belfast で行われている第12回芸術祭に、下の写真を出品中です。プロ、アマアーティストによる2-D,3-Dの作品が構内に展示されています。

写真を楽しんでいただけましたら、ぜひ![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。

「Art2014」展に下の写真が選ばれ、5月末までメイン州のHallowellにあるHarlow Galleryで展示されています。会場には、写真、絵画、彫刻など、選考を通過した25人のアーティストによる32点が展示中。上の写真は、ポートランドの Aucocisco Galleriesの Andy Verzosa (左から2番目)によって行われた授賞式の様子です。

「Art2014」展に下の写真が選ばれ、5月末までメイン州のHallowellにあるHarlow Galleryで展示されています。会場には、写真、絵画、彫刻など、選考を通過した25人のアーティストによる32点が展示中。上の写真は、ポートランドの Aucocisco Galleriesの Andy Verzosa (左から2番目)によって行われた授賞式の様子です。

写真を楽しんでいただけましたら、ぜひ![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。

メインフォトグラフィーショー (Maine Photography Show)に入選し、作品が展示されました。4月12日から5月2日まで、ブースベイハーバーの Boothbay Region Arts Foundation gallery で開催されています。.

写真を楽しんでいただけましたら、ぜひ ![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。本日も、ご訪問ありがとうございました。

8月6日のブログで紹介した Bates International Poetry Festival 2011 (ベイツ インターナショナル ポエトリー フェスティバル 2011)ですが、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、英語、日本語で詩が朗読されました。朗読というと静かなイメージしかありませんでしたが、

ロシア語の凍てつく広大な大地を踏むような力強さ、

スペイン語の連続平手打ちを食らっているようなパッション、

フランス語のおしゃれに気まぐれな抑揚、

英語の油断のできないシャープな流れ。

そこに、私のおっとりした日本語が加わって‥‥。

私は英語しかわからなかったのですが、それぞれの言語がもつ音としての魅力に目から鱗でした。

異彩を放ったのは、ドイツ語の詩人で、大学でドラマを教えている3カ国語がはなせるルーマニアの方だったのですが、これがまた芸術的で、詩で一人舞台をされました。椅子やテーブルをたたいたり、ピアノの鍵盤をつかうだけで、とても洗練された短いドラマを、詩でやってのけたのです。そのシンプルさときたら、ちょっと禅のような感じでした。

他の言語の朗読をきいてみて、日本語は、話し方にもよるものの、つくづくのんびり空をゆく雲のように角がない言語だと思いました。今回のヨーロッパ圏の言語の中では、調子のちがうエイリアン的言語にさえ感じ、今更ながらですが、日本語を音として好きになりました。

それぞれの詩人の朗読は、ベイツ大学の関連サイトでも動画でみられますが、その場の臨場感が動画となると感じられないので、ちょっと残念です。生はやはりちがうので、フェスティバルから2年近くになりますが、ときどき英詩の朗読会にいくようになりました。

フェスティバルに参加した各詩人の詩、およびその英訳、さらには詩の翻訳に関するエッセーなどをもりこんだ「Translation:Bates International Poetry Festival 2011」は、Apple iBookstoreから無料でダウンロードできます。次のリンクをクリックしてください。Translations – Claudia Aburto Guzmán & William Ash

by 大坪奈保美

写真集「Futon Daiko: A Japanese Festival」(ふとん太鼓:日本の祭り)が、

The Book Designer.com から、2013年7月のベストデザインカバー(ノンフィクション部門)を 頂きました。Joel FriedlanderによるThe Book Designer.comには、インディペンデント出版社のための情報がたくさん載っています。

詳しくは、こちらをどうぞ。 The Book Designer.

世界から私を含む8人の詩人を招いて、2011年にアメリカのベイツ大学で、5日間にわたって「ベイツ・インターナショナル・ポエトリー・フェスティバル(Bates International Poetry Festival 2011)」が開催されました。その内容が、今回、上のようなスタイリッシュな本にまとめられました。

iPadをお持ちの方は、Apple iBookstore(Translations – Claudia Aburto Guzmán & William Ash)から無料でダウンロードしてご覧になれます。

5日間にわたるイベント中、8人の詩人は、ロシア語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語と、それぞれの母国語で各自の詩を聴衆の前でよんだり、ベイツ大学でそれぞれの言語を教えている教授やその生徒たちが、詩人の詩を英語に翻訳するなどしました。

本には、各詩人の母国語での詩、英語に翻訳された詩が入っており、私の11編の詩とその英語訳もはいっています。また、ベイツ大学の教授陣による翻訳に関するエッセーも含まれています。

そのエッセーの中に、私の詩の翻訳をしてくださった Sarah Strong教授による「Concisely Situated Meaning」というエッセーが含まれています。Sarah Strong教授は、数々の宮沢賢治の本を翻訳され、最近ではアイヌの知里幸恵と「アイヌ神揺集」についての本「Ainu Spirits Singing: The Living World of Chiri Yukie’s Ainu Shin’yoshu」を出版されています。

日本文化と詩に含蓄の深い Sarah Strong 教授が、エッセーの中で、日本文化の特徴とでもいうべき凝縮された詩を、どのようにときほぐして、かつ、また英語で短く編み込んで翻訳していくか、 松尾芭蕉の例をとって説明されています。さらには、フェスティバル参加の他の詩人の詩にくらべて、私の詩もほとんどが短いものでしたが、私の詩を訳すときに、どのような点に心を配って翻訳されたかにも言及されています。私自身も、詩人としてはありがたく、翻訳者としてはたいへん興味深く読ませていただきました。

詩に興味のある方、言語教育や翻訳に携わっている方には、なかなかおもしろい本だとおもいます。

「Translation:Bates International Poetry Festival 2011」

Apple iBookstore からの本の無料ダウンロードは、こちらの文字をクリックしてください。Translations – Claudia Aburto Guzmán & William Ash

いい写真をとるには、技術も才能もいるが、それにだけでは十分じゃない。

そこに、運が関わってくる。いい写真というものは、自分が撮るというよりも、与えられるもののように思う。

上のこの写真は、新刊の写真集「Futon Daiko: A Japanese Festival」(ふとん太鼓:日本の祭り)に納めた写真の中の一枚で、偶然が重なって生まれたものだった。

撮影当夜、堺市の百舌鳥八幡寓は、月見祭りのクライマックスを迎え、ものすごい人でごったがえしていた。熱気のなか観衆にもまれて、バッグの中のレンズフードは壊れるし、くしゃくしゃになりながら人の波にどんどん流され、気がつけば、最前列から後ろの石灯籠に押しやられていた。

これには、まいった。長時間露出撮影をしたいのに、カメラを長い間、固定して支えることができない。三脚など、とうてい使えない‥‥。それで、たまたま頭上にあった樹齢800年の楠の木の枝を支えていた鉄鋼のI形梁に、腕をのばしてカメラをクランプで固定してみた。

これで、いけるか?と思った矢先、あることに気がついた。カメラの位置が高すぎて、ビューファインダーをのぞけないではないか! どうやって、フレーム構成をしようか?

どういう意味か、カメラの専門知識がない人のために説明すると、フルフレーム撮影というテクニックというかスタイルがある。フィルム全域をひとつの画像としてとらえて撮影することで、あとで写真の一部だけを使うようなことをしない。修正など一切しないこのスタイルは、写真家にとっては常に不安がつきものだが、私はずっとそれでやってきた。

ところが、この晩は、肝心のビューファインダーをのぞいて、フレーム構成を自分の目で確認することできなかった。どんなものが、どんな感じでフィルムに写ってくるかわからないまま、ただ感で、カメラの位置、焦点、露出などを推測して撮影するしかなかった。そして、その結果が上の写真となった。フィルム全域に写っていた画像そのままである。

この写真、自分が撮ったのだろうか? もしかしたら、百舌鳥八幡寓の神様の恩寵をいただいたのかもしれない。いずれにせよ、あの晩、この写真を撮れたこと、いや、おそらく賜ったといったほうがいいのだろうが、とても感謝している。

by William Ash (ウィリアム アッシュ)

(下の言語のところを「日本語」から「English」に切り替えると、このブログのオリジナル英語版がご覧になれます。)

Apple iBookstoreから、新刊「Futon Daiko: A Japanese Festival」英語版

(訳:ふとん太鼓:日本の祭り)が発売されました。

日本の文化はとても古く、神秘的であり、外部のものからすると奥が深く、理解が難しいものですが、本写真集では、日本文化の中でも、体験をその教えの要とする神道の祭りをとりあげました。

大阪府堺市にある百舌鳥八幡宮で行われた二日間のふとん太鼓の祭り(月見祭)を中心に、導入部分には東京の荻窪白山神社の祭りも紹介しています。46枚の写真、ふたつのイラスト、写真付きの語彙集から構成された、美しい神道の入門書となりました。

神道と祭りに魅了されたWilliam Ash(ウィリアム アッシュ)が、祭りという儀式の場から放たれ溢れる情熱と力を捉えました。

ご購入の際は、どうぞこちらをクリックしてください。