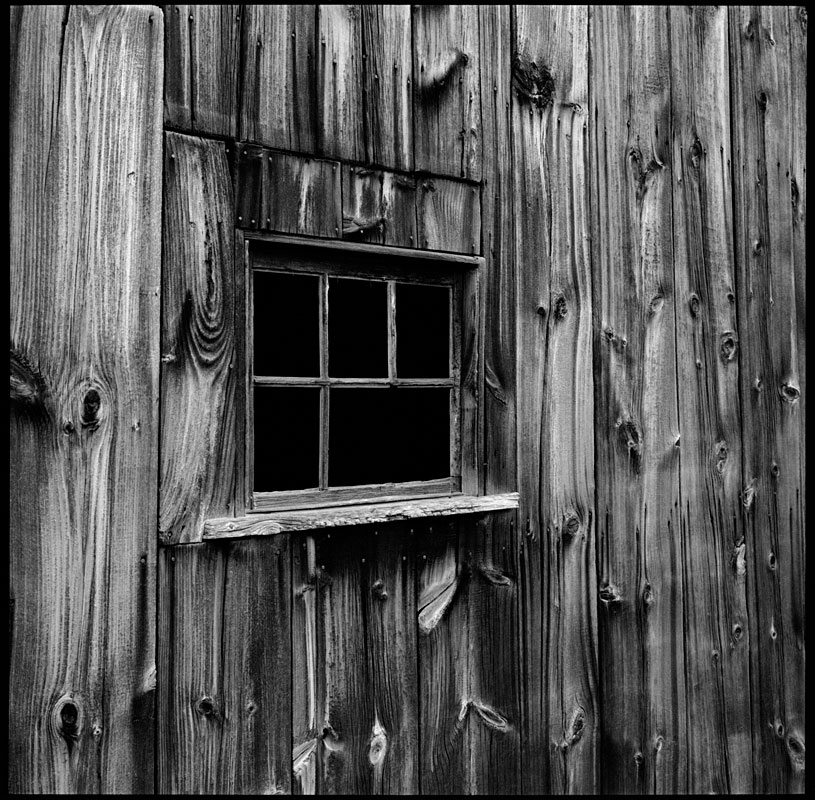

家畜の小屋や納屋は、ニューイングランドにはなくてはならない建物で、アンセル・アダムズがニューハンプシャー州で唯一撮った写真というか、唯一、写真集に載せたと写真も、納屋の写真だったように思う。

ニューイングランドには、今でも馬やポニーを普通のペットのように飼っている人たちが結構いる。森を歩けば、ゆるやかな馬の足音に続いて、乗馬服でばっちりと決め、背筋を美しいほどピンとのばした男女が木立のなかから現れて、「ハ〜イ!」と高い馬の背からこちらを見下ろように挨拶をしてくる。ダウンタウンアビーや、ジェーン・オースティンの「高慢と偏見」じゃないが、まさにイギリスBBC放送のクラッシックシリーズのドラマの風景さながらで、唖然とさせられる。

ブログランキングに参加中です。下の二つのボタンをポチっと、クリックしていただけたら、とても嬉しいです。本日もご訪問、どうもありがとうございました。

![]()

![]()