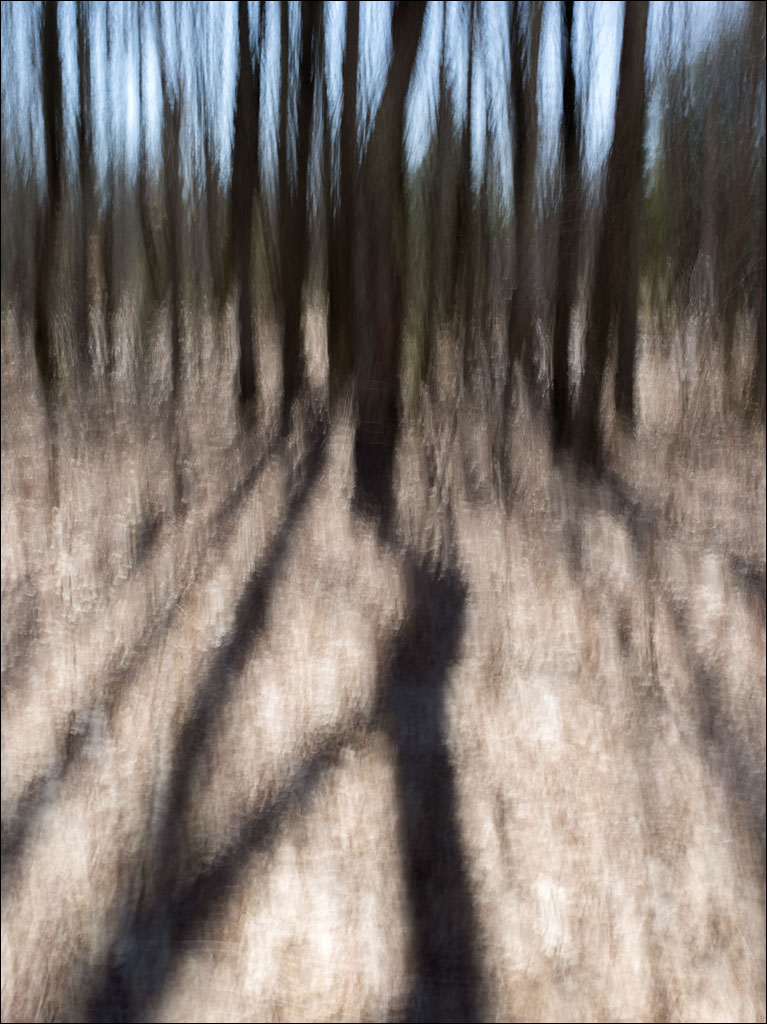

樹々が芽吹いてきた。

「森」カテゴリーアーカイブ

あああああ〜

食べられる庭 〜 エンレイソウ

先週は最高気温が16度から23度まで上がり、すっかり春らしくなってきた。樹々も、芽吹いてきた。その前が2年連続の長い冬だったので、うれしいことだ。

例年、林床に最初に咲く野生の花は、エンレンソウ(red trillium or trillium erectum)。命の印もないようなひっそりとした森の底で、赤紫の花を咲かせてくれる。でも、鮮やかな姿が見られるのは、ほんのつかの間。シダの現れるころには、もう消えている。

根と実は有毒。でも、完全に開く前の若葉だけは、生でも、煮ても食べられるらしい(ノースカロライナ州立大学のリポート)。私たちは、まだ一度も試したことがない。食べてしまったら、花の姿も見られなくなる。食をとるか、初春の花をとるか……、迷うまでもない。

命のサイクル

ワイルドターキー

家にはニューファンランド犬のHikariがいるので、野生の七面鳥は昼間は近くにはやってこないのだが、この鳥はちょっとちがう。ときどきバードフィーダーのところにきて、一人でこぼれたひまわりの種を食べる。逃げ足も速く、こちらの視線を感じると、あっという間に森に走っていってしまう。体全体が今の季節の森の色をしているので、そうなると目で姿を追うことはできない。

年の初めに、オスの七面鳥は大きな群れをつくる。でもこの鳥はメス。メスは体調91センチぐらいで、オスよりも25センチぐらい小さい。大きな愛らしい目に頭の青色とのどの赤い点が、なんともおしゃれじゃないだろうか。野生の七面鳥は、19世紀にはハンターによって絶滅にまで追い込まれそうになったが、メイン州では数が増加している。ただ、走るのは速いものの、高く飛べないのでの、高速道路をわたろうとして車にひかれることがある。