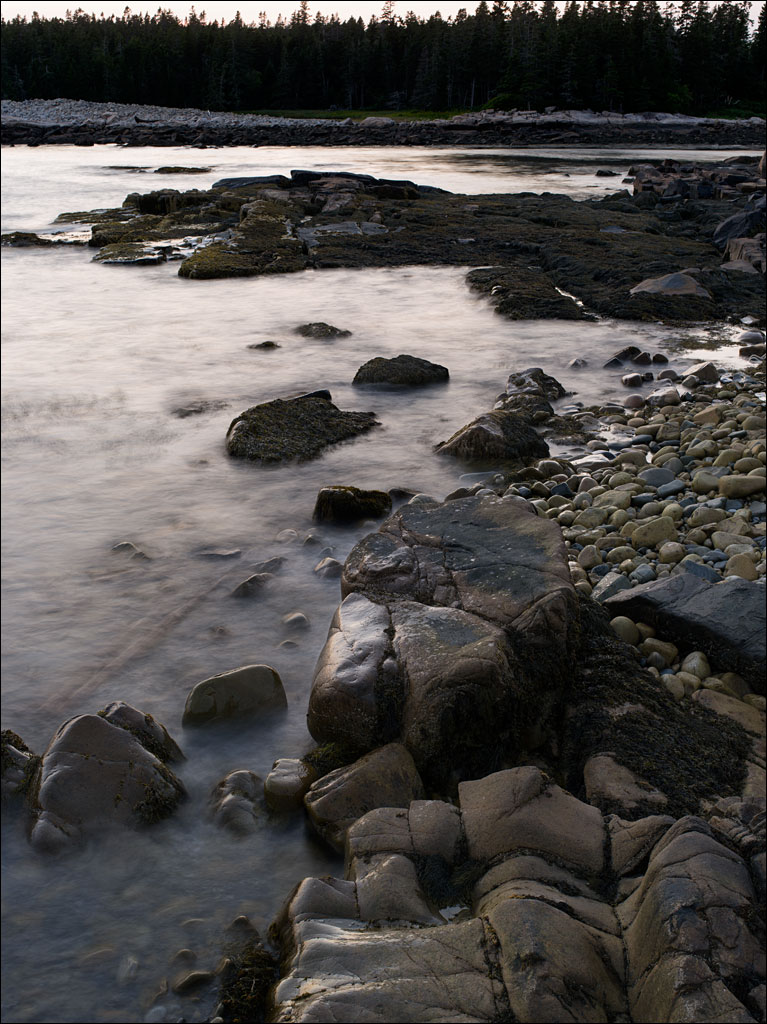

漁獲量を減らしても、タラが消えつづける?

最近、ニューヨークタイムズに、メイン州のタラ漁についてのショッキングな記事がのっていた。タラは、何十年もの乱獲のあとに、やっと2010年になって漁獲量が制限された。当初のプランでは、これによりタラの生息量がもどってくる予定だった。

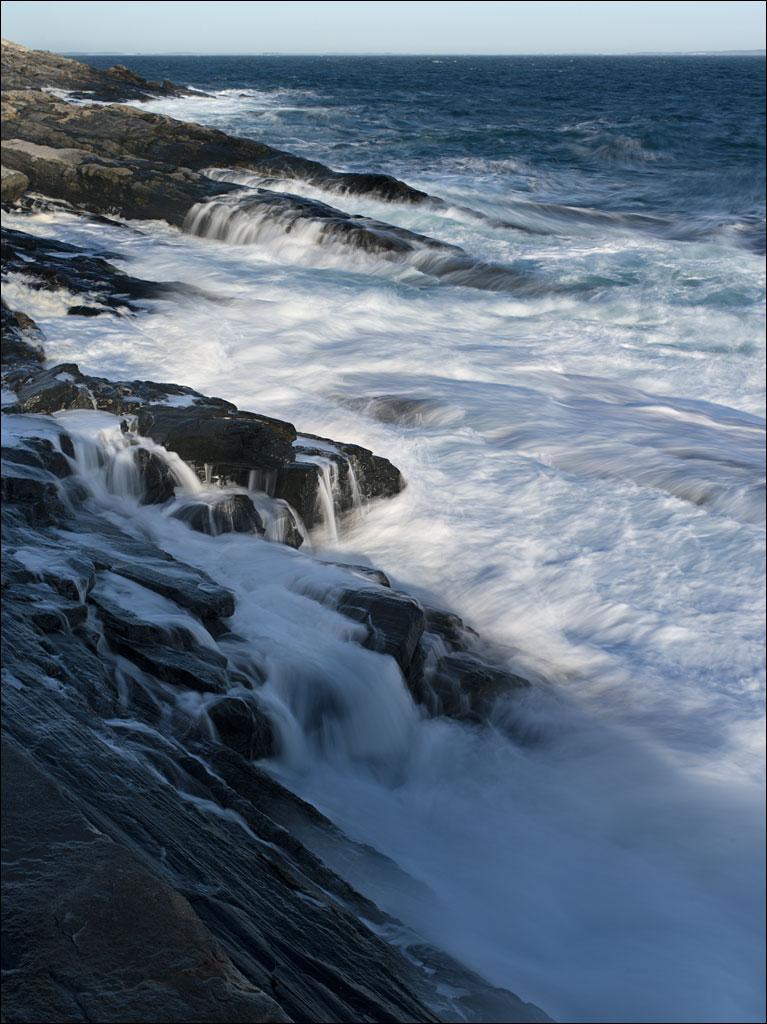

ところが、減る一方。

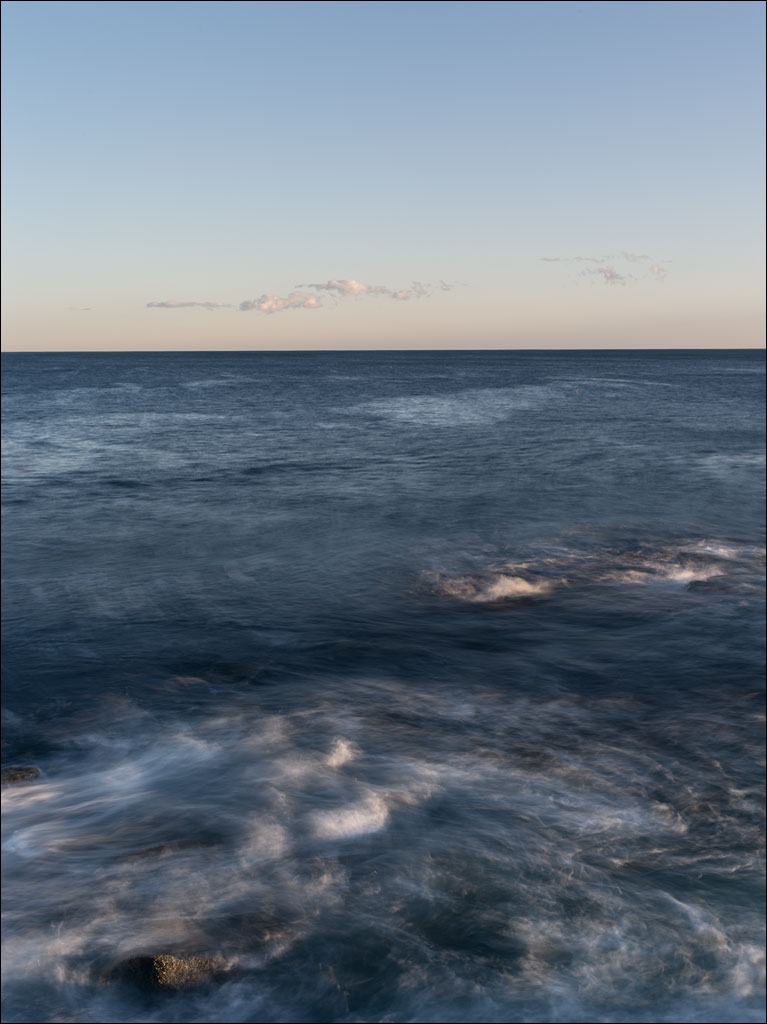

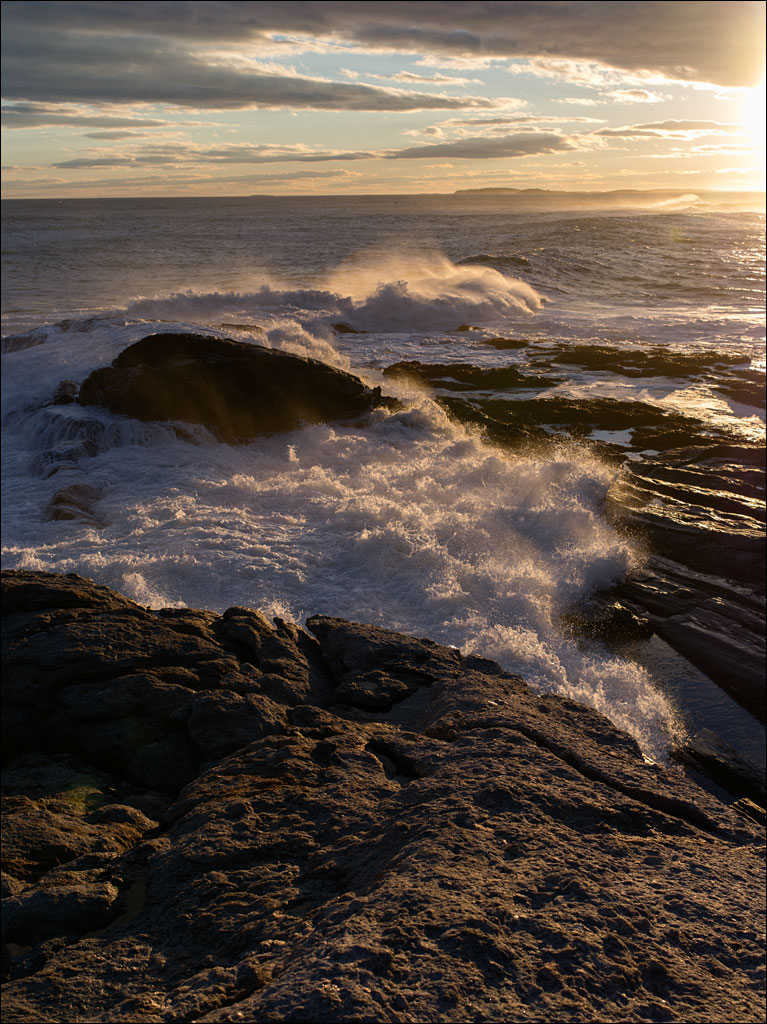

おかしいと思って調査してみれば、予想外のことが海で起きていた。メイン湾が、世界の海域のなかでも、地球温暖化によって著しく水温が上がっている海域のひとつであることが判明したのだった。そのため、タラは生息数は回復どろこか、生殖率は落ち、死亡率は上がり……。

海洋研究者たちは、「漁獲量制限によってタラの回復を予想していた当初のプランは、水温上昇という要因を考えに入れず、あたかもタラの生息数がすぐにもどるような非現実的な期待を生んだ。」と酷評している。

もうタラだけでなく、地球環境全体を守らなければ、タラの数はメイン湾から減っていくばかり。困るのは人間も同じで、地域の経済成長は破壊され、仕事はなくなる。それを知りながら、どうも今の対策は、うまくいっていない。