築地市場のマグロの競り市の様子。今週の6日を最後に、豊洲への移転が始まる。

築地市場のマグロの競り市の様子。今週の6日を最後に、豊洲への移転が始まる。

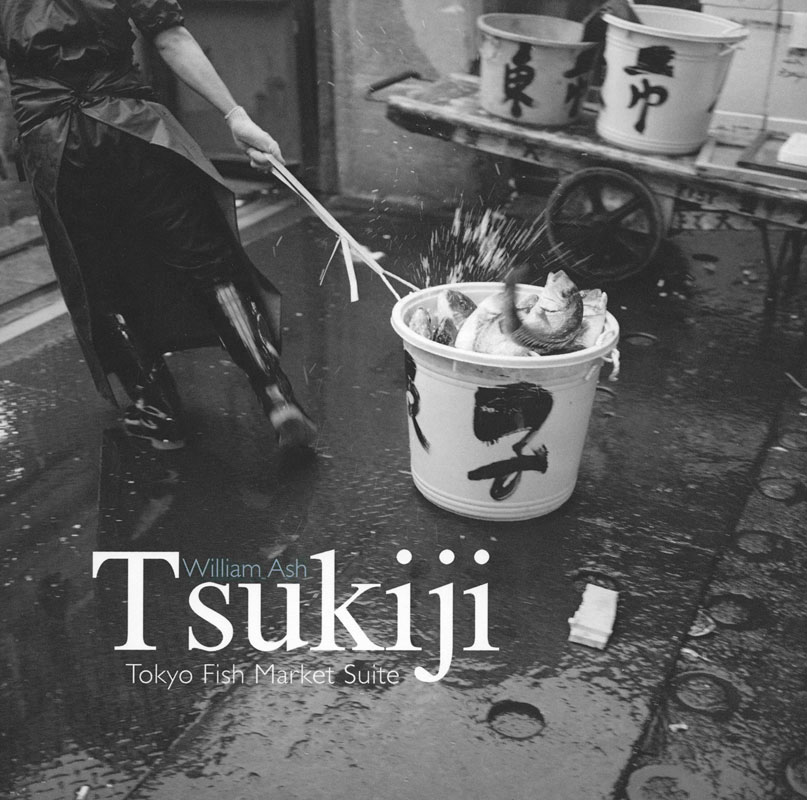

築地市場の写真集「Tsukiji: Tokyo Fish Market Suite ~ 築地: 東京魚市場組曲」より

築地市場のマグロの競り市の様子。今週の6日を最後に、豊洲への移転が始まる。

築地市場のマグロの競り市の様子。今週の6日を最後に、豊洲への移転が始まる。

築地市場の写真集「Tsukiji: Tokyo Fish Market Suite ~ 築地: 東京魚市場組曲」より

10月6日、築地市場は最後の日を迎える。見学ツアーも、昨日で終了した。豊洲で10月11日に再オープンするというが、この二つの市場が、心の中でまだつながらない。

私は、ラッキーだったのだろう。ピークを迎えていた1990年代の築地市場に、真夜中に入って撮影できた。あの頃は、だれでも市場内に入って、自由に見学できた。そのおかげで、築地市場の小写真集「Tsukiji: Tokyo Fish Market Suite ~ 築地: 東京魚市場組曲」を作ることができた。

夜中にマグロがトラックから引きずり降ろされ、コンクリートの床に激しく当たる音。流れる冷気、競り市の声……。

豊洲市場の雰囲気は、築地とはまたちがったものになるにちがいない。

築地よ、ありがとう。

写真は90年代の高円寺の商店街。当時は、こうした商店街はどこでも見られ、コミュニティーの中心でもあり、店は親から子へ引きつがれていた。

写真は90年代の高円寺の商店街。当時は、こうした商店街はどこでも見られ、コミュニティーの中心でもあり、店は親から子へ引きつがれていた。

私も子供時代は、母と買い物かごを持って、夕方の商店街に出かけたものだ。いつも、「今夜のおかずは何にしようかしら?」と思いながら歩く人々でこみあっていて、お肉屋さんには、鶏肉の唐揚げの臭いが漂っていた。

でも、大型スーパーとオンラインショップによって、商店街は消えていくばかり。

観光大国を目指すなら、「トイレがきれいな日本」だけでなく、ぜひダラダラと歩ける長くて道幅の狭い商店街を保存・維持してほしい。外国人にとって、こうした町並みはとても魅力的なのだから。

笑顔、親近感、活気、朗らかさなど、旅行者が求める「ローカルな生活の姿」そのものなのだから。ショッピングモールとちがって、商店街を歩くと「心がほんわか」するんだなぁ。

写真集「Tsukiji: Tokyo Fish Market Suite」(築地:東京魚市場組曲)が、マサチューセッツのグリフィン写真美術館(Griffin Museum of Photography in Winchester, Massachusetts. )で展示されます。お近くの方は、どうぞ足をお運びください。

写真集「Tsukiji: Tokyo Fish Market Suite」(築地:東京魚市場組曲)が、マサチューセッツのグリフィン写真美術館(Griffin Museum of Photography in Winchester, Massachusetts. )で展示されます。お近くの方は、どうぞ足をお運びください。

日本人が、

桜に夢中になるのはなぜだろう?

はかない桜の花の命だと言う人もいるかもしれないが、桜が「美」なる気持を、簡単に心の中に呼び起こしてくれるからであることにはまちがいない。

どうして美を感じられると、

人は嬉しいのだろう?

桜だけでなく、人間は美しい型やフォームに、中毒ともいえるこだわりや感心をもっている。どうやら、これには理由があるようだ。人間は美について、ものが所有するある種の性質のように語るけれど、実のところ、「美」はそれを見る人の中にある。

それなら、「美は単なる個人的な意見だ」と言いたくなるかもしれないが、もっと複雑だ。なぜなら、美が、見る人の中に「だけ」存在するからだ。

つまり人間は、

内で美を創造するように創られているということ。

ここで言う創造とは、外にはないのに、内で「美しい!」と感じることによって、自らの中に美を創造するように創られているということだ。これは、すごいことじゃないだろうか! 美を見たり、美を体験したりすることは、人間という種が進化した生物であることの証なのだ。

Eric Kandel 氏は、有名な著書「The Age of Insight」の中でこんなことを言っている。

「画像を見て感じた美は、肯定的な感情だけでなく、愛のような、美的なものへの中毒のような感情をも呼び起こす。」

う〜ん、人間がこの世を愛するようになるのは、美あってこそのようだ。日本人が桜を愛するのも、桜によって心のなかで美が生まれるように。森であれ、一輪の花であれ、香りであれ、犬であれ、家族であれ、友だちであれ、音楽であれ……「自分の中で美となって創造されるもの」がまわりにある環境、そんな精神的な余裕のある環境は、人間にとってはとても大切なことなのかもしれない。それがあってこそ、地球を、自然を、人を愛おしむ思いを、自らの中に感じられるようになるのかもしれない。

だから、ネイティブアメリカンのワンパノーアグ族は、

「さようなら」のかわりに「ウーニッシュ」と言ったのだろう。

つまり、

“Walk in Beauty” 「美の中を歩いてください」

漁獲量を減らしても、タラが消えつづける?

最近、ニューヨークタイムズに、メイン州のタラ漁についてのショッキングな記事がのっていた。タラは、何十年もの乱獲のあとに、やっと2010年になって漁獲量が制限された。当初のプランでは、これによりタラの生息量がもどってくる予定だった。

ところが、減る一方。

おかしいと思って調査してみれば、予想外のことが海で起きていた。メイン湾が、世界の海域のなかでも、地球温暖化によって著しく水温が上がっている海域のひとつであることが判明したのだった。そのため、タラは生息数は回復どろこか、生殖率は落ち、死亡率は上がり……。

海洋研究者たちは、「漁獲量制限によってタラの回復を予想していた当初のプランは、水温上昇という要因を考えに入れず、あたかもタラの生息数がすぐにもどるような非現実的な期待を生んだ。」と酷評している。

もうタラだけでなく、地球環境全体を守らなければ、タラの数はメイン湾から減っていくばかり。困るのは人間も同じで、地域の経済成長は破壊され、仕事はなくなる。それを知りながら、どうも今の対策は、うまくいっていない。

禅では、人は少しずつ悟りに近づくのではなくて、突然、悟りというものが雷のように来るという。鈴木大拙は、「自分の本質を見るような」、「生まれる前の本来の顔を見るような」、「カラスの鳴き声が聞こえる前に聞くような」「神が『光りあれ』と言う前から神といるような」経験だと言った。写真は、宮島でみかけたびんずる様だ。びんずる様については、ぜひこちらを見てください。

ブログランキングに参加中です。下の二つのボタンをポチっと、クリックしていただけたら、とても嬉しいです。本日もご訪問、どうもありがとうございました。

![]()

![]()